向全社會宣傳幔源油氣理論,改變中國石油工業(yè)格局

——幔源油氣理論和技術(shù)支撐大慶油田產(chǎn)量重上5000萬噸

崔永強 1965年2月生,博士,高級工程師。工作單位:大慶油田勘探開發(fā)研究院。2001年于中國石油大學(北京)完成博士學位論文《松遼盆地無機成因氣成藏機理與模式研究》,2004年于北京大學完成博士后出站報告《松遼盆地深源油氣地質(zhì)背景研究》,2018年發(fā)表《現(xiàn)代石油地質(zhì)學——幔源油氣理論》。

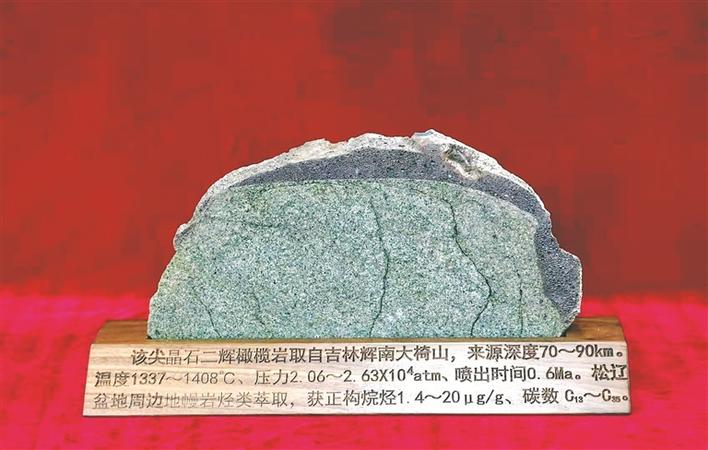

該尖晶石二輝橄欖巖來自《松遼盆地幔源油氣理論評價研究》課題組,為大慶油田產(chǎn)量重上5000萬噸提供了理論與技術(shù)依據(jù)。

□ 崔永強 文/圖

自然科學理論、實驗、宇宙探測、石油勘探開發(fā)實踐的進步及其取得的成就,使傳統(tǒng)石油地質(zhì)學由科學假說提升為現(xiàn)代石油地質(zhì)學科學理論成為可能。

由于對石油生成問題的不同認識,人們提出石油有機成因和無機成因兩種假說。有機成因假說即石油來自沉積有機質(zhì),該富含沉積有機質(zhì)的細粒沉積層即生油層。根據(jù)生油層的差別,以有機成因為核心的傳統(tǒng)石油地質(zhì)學又派生出陸相成油理論和海相成油理論。

基巖油氣藏的發(fā)現(xiàn)既挑戰(zhàn)了陸相生油理論,又挑戰(zhàn)了海相生油理論。基巖即發(fā)育于盆地基底的變質(zhì)巖和火山巖,它們不具備有機成因所要求的沉積有機質(zhì)。全球已超過30個盆地中發(fā)現(xiàn)了基巖油氣。全球基巖油氣藏石油儲量為248×108t,天然氣儲量為2681×108m3。因此,基巖油氣藏存在本身否定了石油有機成因假說,包括陸相生油理論和海相生油理論。

前人已經(jīng)在通往石油無機成因的道路上取得了豐碩的研究成果,石油來自地幔的概念已經(jīng)取得越來越多的共識。

認識幔源油氣

門捷列夫在1876年最早提出“碳化鐵生烴說”。他認為地球深部的碳鐵化合物遇到水之后,“鐵或者其它金屬與水中的氧反應生成氧化物,水中的氫分離出來,一部分是游離的,在氧化過程中,原來與鐵結(jié)合在一起的碳也分離出來,與氫結(jié)合起來,生成碳氫化合物,這就是石油,它們一邊上升一邊冷卻,在接受它們的地層中冷凝成液并聚集成礦”。

熱點會展

新聞爆料

圖片精選