雙碳政策背后的起源,來自于近年來溫室效應導致的氣候變化。尤其值得一提的是2021年的諾貝爾物理學獎頒給了可靠的預測全球變暖這樣一個成果,進一步加深了社會對全球變暖科學性的認識。

曹軍威老師指出,碳本身不是一個新鮮的事物,人類社會最近幾十年來一直在做碳排放治理的努力,我國也是從十幾年前開始就陸續出臺了相關政策,并在去年鄭重承諾在2030年達到碳排放峰值,爭取在2060年實現碳中和。

目前,全世界所消耗的能源以化石能源為主,該類能源富含大量的碳成分,是影響碳排放和碳足跡計算的主要因素。而電能是我國能源消費的重要能源形式,其中以火電為代表的傳統化石能源發電超過全國發電總量的70%以上,因此降低電力碳排放是實現雙碳任務的重中之重。

也正是在這樣的背景下,曹軍威老師提出發展能源互聯網將成為實現碳中和的必由之路,其強調統籌協調、實現新能源靈活接入、基于儲能削峰填谷和需求側管理和響應等特點,能提高能源利用效率和新能源消納能力,進而達到碳減排的目的。

能源互聯網

曹軍威老師介紹到,能源互聯網是以互聯網理念構建的新型信息—能源融合“廣域網”,它以大電網為“主干網”,以微網、分布式能源、智慧園區等為“局域網”,以開放對等的信息—能源一體化架構真正實現能源的多向按需傳輸和動態平衡使用,因此可以最大限度的適應新能源的接入。

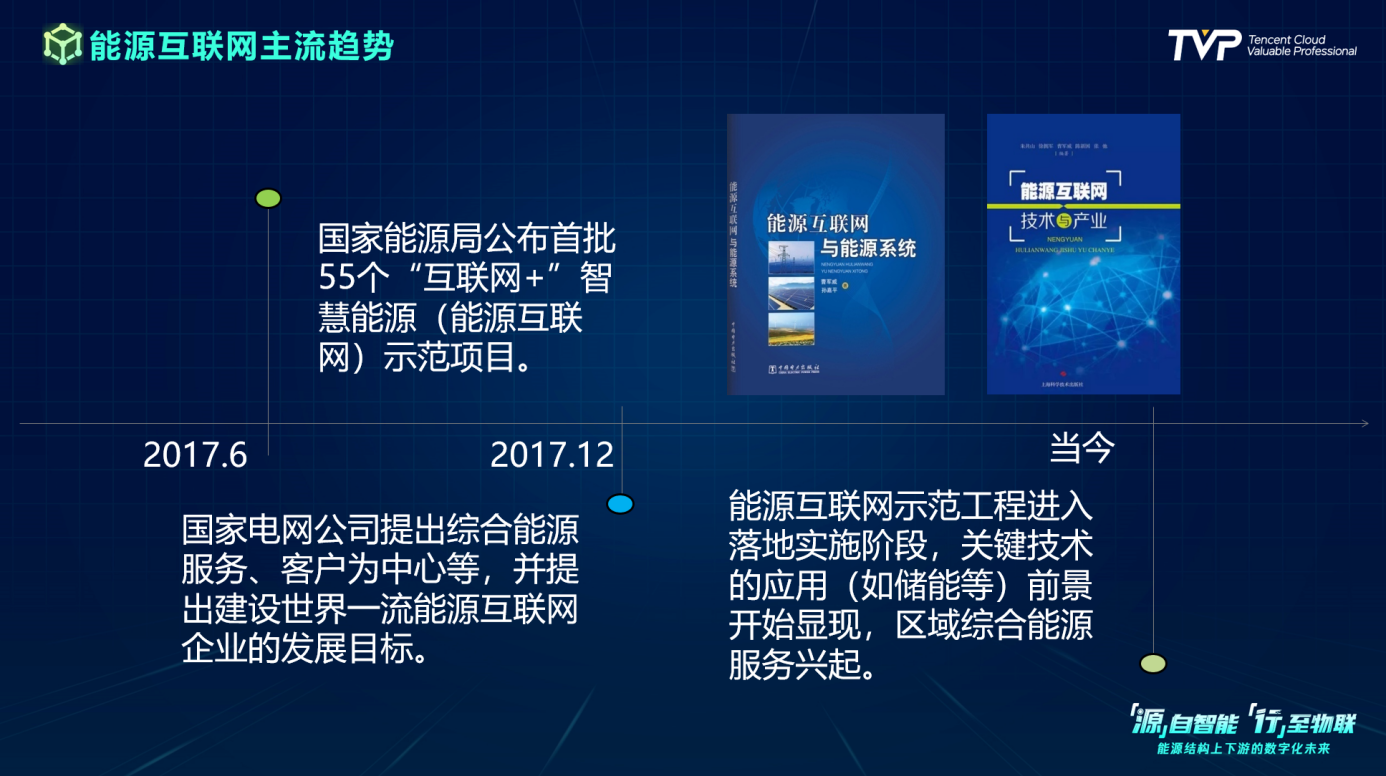

能源互聯網早已不是一個學術概念,已經成為行業主流趨勢,國家相關部門從2015年起就開始統籌布局,國家電網公司提出建設能源互聯網企業發展目標,能源互聯網示范工程進入落地實施階段,關鍵技術應用開始顯現,區域綜合能源服務日益興起。

曹軍威老師指出,當前能源互聯網從電網的角度看,大體有兩種新能源接入方式:

1.集中式。這種模式符合我國現狀,由于我國新能源資源多位于西北部地區,通過集中式的大電網將新能源電力輸送到人口、工商業稠密的東南部用戶中心。

2.分布式。分布式的特點是從用戶側和邊緣做起,接入分布式新能源的同時實現源網荷儲區域互動,自下而上地構建能源基礎設施,可以很好地形成與集中式的互補,更為靈活且貼近用戶。

總結而言,未來能源互聯網從功能層次上,可以分為能量、信息、業務、價值幾個層次,從底層能量層的多能互補,到數據采集通信的信息化處理,再到以能量管理和控制為核心的業務模式,最后實現能量交易等帶來的價值增值,形成新的商業模式和能源業態。